Ich bin auf der Skepkon 2025 vielen amüsanten T-Shirt Sprüchen und Aufklebern begegnet. Einer ist mir besonders in Erinnerung geblieben:

(Übersetzt: Militanter Agnostiker. Ich weiß es nicht – und du ebenso wenig.)

Das Eingeständnis, etwas nicht zu wissen, ist eigentlich eine banale und einfache Aussage – völlig unabhängig vom religiösen Kontext. Und trotzdem tun sich viele Menschen genau damit schwer. Stattdessen klammern sie sich an bestimmte Überzeugungen, egal wie hoch sich der Berg an widersprüchlichen Fakten vor ihnen auftürmt. Manche Menschen zeigen dieses Verhalten jedoch nicht und sind in der Lage, ehrlich mit den Schultern zu zucken, wenn sie etwas nicht wissen. Sie sind intellektuell bescheiden.

Die Grenzen des eigenen Wissens (an)erkennen

Intellektuelle Bescheidenheit ist ein Konzept, das in verschiedenen psychologischen Disziplinen untersucht wird und als potenzielles Mittel gegen gesellschaftliche Spaltung gilt. Sie beschreibt die Fähigkeit, die eigenen kognitiven Einschränkungen zu erkennen und zu akzeptieren. Oder anders gesagt: intellektuell bescheidene Menschen haben kein Problem damit, sich offen einzugestehen: „Ich weiß nicht alles, und was ich weiß, kann falsch sein. Und das ist okay.“ Intellektuelle Bescheidenheit hat sowohl gesellschaftliche als auch individuelle Vorteile, die in verschiedenen Kontexten von Bedeutung sind:

- Sie fördert gesellschaftlichen Zusammenhalt und reduziert Gruppenpolarisation.

- Menschen mit höherer intellektueller Bescheidenheit zeigen mehr Toleranz gegenüber gegensätzlichen politischen und religiösen Ansichten.

- Höhere intellektuelle Bescheidenheit ist mit Empathie, Vergebung und der Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit anderen verbunden.

- Intellektuell bescheidene Menschen sind weniger geneigt, andere abzuwerten oder zu beleidigen.

- Intellektuelle Bescheidenheit ist positiv mit akademischen Leistungen und dem Erwerb von Wissen assoziiert.

- Sie unterstützt die Entscheidungsfindung und das Lernen, indem sie die Fähigkeit verbessert, zwischen starken und schwachen Argumenten zu unterscheiden.

- Sie zeigen eine höhere Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen und sich weiterzuentwickeln.

- Intellektuelle Bescheidenheit ist zudem mit einer höheren Lebenszufriedenheit und weniger negativem Affekt verbunden.

Klingt gut, oder?

Wenn bereits eine kleine Portion Bescheidenheit so viele möglichen positive Effekte hat, stellt sich eine einfache Frage: Warum fällt es vielen Menschen so schwer, die eigenen Wissensgrenzen anzuerkennen?

Das Problem liegt weniger im Eingeständnis der eigenen Grenzen, sondern vielmehr in der zweiten Komponente der intellektuellen Bescheidenheit, nämlich der Bereitschaft, die eigenen Überzeugungen anzupassen, wenn neue Fakten und Beweise nahelegen, dass die bisherigen in Teilen oder ganz falsch sind. Das setzt die Fähigkeit voraus, das eigene Ego von persönlichen Überzeugungen zu trennen.

Der Knackpunkt liegt also weniger in der Rationalität als in der Identität: Einige Überzeugungen haben eine tiefe persönliche Bedeutung für uns. Sie sind eng mit unserem Selbstbild, unserer sozialen Zugehörigkeit und Status verknüpft — und genau diese Verflechtungen machen es ausgesprochen schwierig, Zweifel zuzulassen.

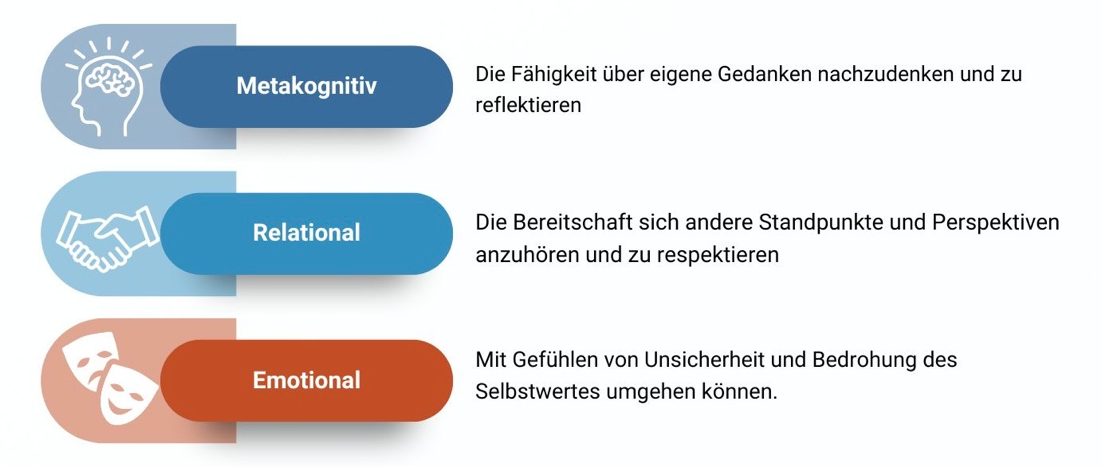

Intellektuelle Bescheidenheit ist also mehr als nur ein daher gesagtes “Ich weiß, dass ich daneben liegen kann.” Sie ist eine Eigenschaft, die mehrere Komponenten erfordert:

Menschen mit hoher intellektueller Bescheidenheit zeigen nicht nur deshalb kein übersteigertes Selbstvertrauen, weil sie ihre eigene Fehlbarkeit erkennen, sondern weil Respekt vor anderen Sichtweisen mit Unfehlbarkeitsansprüchen unvereinbar ist. Sie verwechseln ihre Überzeugungen nicht mit dem eigenen Ego und sind dadurch in der Lage, die Ungewissheit auszuhalten, die damit einhergeht, dass selbst zentrale Annahmen falsch sein könnten.

Genau dieser Umgang mit Unsicherheit und Mehrdeutigkeit ist für viele Menschen jedoch schwierig, da Zweifel am eigenen Weltbild schnell als persönliche Bedrohung erlebt werden.

Der Link zu kritischem Denken

Kritisches Denken wird in der Psychologie grob auf zwei Arten beschrieben: einmal als Sammlung bestimmter Fähigkeiten (z. B. Informationen strukturiert untersuchen und gezielt hinterfragen) und Dispositionen (z. B. Aufgeschlossenheit und Beharrlichkeit bei schwierigen Problemen), und andererseits als ein komplexer, aktiver kognitiver Prozess, der Analyse, Bewertung und Synthese von Informationen umfasst, um fundierte Urteile zu bilden und Probleme zu lösen.

Nach diesem Begriffsverständnis beeinflusst kritisches Denken, ob und wie bereitwillig wir altes Wissen und Überzeugungen aufgeben und anpassen. Intellektuelle Bescheidenheit hingegen beeinflusst, wie effektiv wir überhaupt unsere Fähigkeiten zum kritischen Denken anwenden können. Neugier und Offenheit für Neues gelten zwar als Merkmale kritischer Denker, doch Aufgeschlossenheit bedeutet nicht automatisch, dass man auch die Grenzen des eigenen Wissens berücksichtigt.

Bescheidenheit sitzt sozusagen eine Instanz höher. Denn selbst wer geübt im kritischen Denken ist, kann diese Fähigkeit paradoxerweise vermindern, wenn er zu sehr von seinem Wissen und seinen kognitiven Fähigkeiten überzeugt ist. Diese Tendenz, die eigenen Kompetenzen zu überschätzen, ist als Dunning-Kruger-Effekt bekannt. Das Tückische daran ist: Menschen sind oft blind gegenüber der eigenen Selbstüberschätzung. Denkfehler bei anderen zu entdecken, ist deutlich leichter, als Lücken in den eigenen Überzeugungen zu erkennen und anzugehen. Dieses Phänomen wird passenderweise als Bias-Blindspot bezeichnet.

Personen mit hoher intellektueller Bescheidenheit sind tendenziell offener für Informationen, die ihren Überzeugungen widersprechen, und widmen der Analyse solcher Belege mehr Zeit und Aufmerksamkeit. Statt andere Sichtweisen als bedrohlich anzusehen, begegnen sie ihnen mit Neugier. Diese Haltung fördert kognitive Flexibilität – die Fähigkeit, das eigene Denken neu auszurichten, wenn neue Informationen nicht zur bisherigen Überzeugung passen. Das ist entscheidend, um Bestätigungsfehlern zu entgehen: der Tendenz, bevorzugt nach Belegen für die eigenen Annahmen zu suchen und widersprechende Informationen auszublenden. Intellektuelle Bescheidenheit kann daher das kritische Denken verbessern, weil Perspektivübernahme die Wahrscheinlichkeit verringert, in diese kognitiven Stolperfallen zu tappen. Zudem kann sie übersteigertes Selbstvertrauen dämpfen, indem sie Selbstreflexion begünstigt.

Neben dem hier verwendeten Begriff existiert insbesondere in der Philosophie auch ein erweiterter Begriff des kritischen Denkens. Dieser inkludiert intellektuelle Bescheidenheit in Form eines ernst gemeinten Irrtumsvorbehalts. In diesem Beitrag verwenden wir jedoch den oben erläuterten, enger gefassten psychologischen Begriff.

Was sagt die Wissenschaft?

Die obigen Annahmen haben sich auch in der empirischen Forschung der letzten Jahre bestätigt.

- Stärkeres kritisches Denken: Studierende mit hoher intellektueller Bescheidenheit zeigten in einer Untersuchung durchgehend bessere Leistungen beim kritischen Denken. Dieser Vorteil zeigte sich unabhängig davon, ob es um soziale oder mathematische Probleme ging (Fabio & Suriano, 2025).

- Genaueres Denken & weniger Selbstüberschätzung: Menschen mit hoher intellektueller Bescheidenheit schneiden in Tests zum kritischen Denken besser ab und überschätzen ihre Fähigkeiten seltener. Besonders auffällig: Wer sehr geringe ID hat, neigt zum Dunning-Kruger-Effekt – also zur massiven Selbstüberschätzung (Bowes et al., 2024).

- Besserer Umgang mit Fehlinformationen: Intellektueller Bescheidenheit hilft, wahre und falsche Nachrichten klarer zu unterscheiden, ohne dass dies bloß auf übermäßige Vorsicht zurückzuführen ist. Menschen mit hoher intellektueller Bescheidenheit erkennen zudem genauer, wann sie selbst richtig oder falsch liegen – ein Hinweis auf bessere metakognitive Einsicht (Prike et al., 2024).

- Vertrauen in Wissenschaft & weniger Klimaskepsis: Wer intellektuell bescheiden ist, bringt Wissenschaft mehr Vertrauen entgegen und zeigt weniger Klimawandelskepsis – unabhängig von Alter, Bildung oder politischer Orientierung. Besonders ausschlaggebend ist dabei die Bereitschaft, Überzeugungen zu korrigieren und andere Perspektiven zu respektieren (Huynh et al., 2025).

- Perspektivübernahme als verstärkender Faktor: Sich in andere hineinzuversetzen kann intellektuelle Bescheidenheit erhöhen, während ein ausschließlich selbstbezogener Blick sie schwächt. Aktives praktizieren von Perspektivübernahme verringert zudem sich beleidigt zu fühlen, wenn die eigenen Ansichten herausgefordert werden. Allerdings schützt intellektuelle Bescheidenheit nicht automatisch vor dem Bestätigungsfehler – auch intellektuell bescheidene Menschen können selektiv Informationen suchen (Kotsogiannis et al., 2024).

- Kognitive Grundlagen: Intellektuelle Bescheidenheit ist mit kognitiver Flexibilität und Intelligenz verknüpft. Beides kann die Fähigkeit stärken, eigene Irrtümer zu erkennen und Einstellungen anzupassen. Interessanterweise wirken diese Faktoren kompensatorisch: Hohe Flexibilität kann geringe Intelligenz ausgleichen und umgekehrt (Zmigrod et al., 2019).

- Weniger Polarisierung: Menschen mit hoher intellektueller Bescheidenheit zeigen weniger politische und religiöse Polarisierung. Besonders wirksam scheint dabei die Fähigkeit, das eigene Ego von Überzeugungen zu trennen. Gleichzeitig deuten die Befunde darauf hin, dass intellektuelle Bescheidenheit allein nicht ausreicht, um Polarisierung vollständig einzudämmen (Bowes & Tasimi, 2025).

- Weniger politischer Myside Bias: Intellektuelle Bescheidenheit hängt mit einer geringeren Tendenz zusammen, Argumente einseitig zugunsten der eigenen politischen Überzeugungen zu bewerten. Dieser Effekt zeigte sich über verschiedene politische Themen hinweg und unabhängig von der politischen Orientierung (Bowes et al., 2022).

- Mehr prosoziales Verhalten: Intellektuelle Bescheidenheit hängt mit mehr Empathie, Dankbarkeit, Hilfsbereitschaft und Fairness zusammen und geht mit weniger Machtstreben einher. Eigenschaften wie das Erkennen der eigenen Grenzen, ein nicht-defensiver Umgang mit eigenen Überzeugungen und Respekt gegenüber anderen Sichtweisen schaffen dafür die Grundlage (Krumrei-Mancuso, 2017).

Praktische Bedeutung und Grenzen

Insgesamt zeigen die Befunde, dass intellektuelle Bescheidenheit die Fähigkeit zur Überarbeitung von Überzeugungen verbessert und die kritische Bewertung von Informationen fördert. Sie kann somit nicht nur die Qualität unseres Denkens insgesamt verbessern, sondern auch unsere Fähigkeit stärken, mit Unsicherheit und Meinungsverschiedenheiten konstruktiv umzugehen. Entscheidend ist dabei nicht eine einzelne Fähigkeit, sondern die Kombination aus Selbstreflexion, kognitiver Flexibilität und Respekt vor anderen Perspektiven.

Intellektuelle Bescheidenheit spielt eine potenziell wichtige Rolle bei der Förderung von kritischem Denken, indem sie kognitive Flexibilität und Offenheit für neue Informationen unterstützt. Insbesondere ihr Potenzial extremistische Ansichten und Polarisierung zu reduzieren, machen sie zu einer Fähigkeit von unschätzbarem gesellschaftlichem Wert.

Für die Praxis ergeben sich daraus mehrere mögliche Implikationen:

- Soziale und professionelle Kontexte: Die Förderung von intellektueller Bescheidenheit durch z.B. Trainings- und Reflexionsprogramme könnte zu besseren Entscheidungsprozessen und konstruktiveren Interaktionen führen.

- Bildung: Integration von intellektueller Bescheidenheit in Bildungsprogrammen und die Entwicklung von Lehrplänen, könnte kritisches Denken bereits früh unterstützen und langfristig vor Polarisierung schützen.

- Perspektivübernahme trainieren: Interventionen, die gezielt Perspektivübernahme einüben (z. B. Rollenspiele, strukturierte Dialogformate), könnten ein wirkungsvolles Mittel sein, um intellektuelle Bescheidenheit zu steigern – sowohl in Bildungssettings als auch in beruflichen Kontexten.

Man sollte allerdings bedenken, dass intellektuelle Bescheidenheit ihre Grenzen hat. Sie kann durch verschiedene persönliche, zwischenmenschliche und kulturelle Faktoren beeinträchtigt werden, wie z.B.:

- Kognitive Verzerrungen: Menschen neigen dazu, Bestätigung für ihre Überzeugungen zu suchen (Confirmation Bias, Myside Bias). Diese selektive Informationsauswahl erschwert, die eigenen Grenzen und Irrtümer klar zu erkennen.

- Umgang mit Unsicherheit: Intellektuelle Bescheidenheit verlangt die Fähigkeit Ungewissheit auszuhalten und zu akzeptieren. Menschen, die sich damit schwer tun, bevorzugen simple, eindeutige Antworten und neigen zu Schwarz-Weiß-Denken – was die Offenheit für alternative Sichtweisen einschränkt.

- Soziale Dynamiken: Gruppenidentität kann intellektuelle Bescheidenheit unterdrücken, da Gruppensolidarität oft über Fakten gestellt wird. Wer sich stark mit einer politischen, religiösen oder kulturellen Gemeinschaft identifiziert, ist oft motiviert, deren „Wahrheit“ zu verteidigen, um Nähe und Status zu sichern. Loyalität zur Gruppe kann so epistemische Genauigkeit überlagern.

- Kulturelle Kontexte: Kollektivistische Gesellschaften mit stärkerer Betonung auf sozialem Zusammenhalt (z. B. China, Japan) fördern tendenziell mehr kontextsensitives Denken und damit auch intellektuelle Bescheidenheit. Gesellschaften, die Individualismus betonen (z. B. USA) begünstigen eher starres, egozentriertes Denken.

Fazit

Wir alle haben Vorurteile und machen Fehler. Intellektuelle Bescheidenheit ist kein Allheilmittel, aber eine bedeutsame Stellschraube diesen Problemen zu begegnen. Sie ist damit weniger eine akademische Tugend als vielmehr eine Haltung, die für sozialen Zusammenhalt und für gesunden Skeptizismus gleichermaßen unverzichtbar ist.

Kurz gesagt: Man muss nicht gleich so weit gehen wie Sokrates und “Ich weiß, dass ich nichts weiß” zur neuen Lebensphilosophie erheben. “Ich weiß nicht alles und bin daher offen für andere Perspektiven” genügt völlig.

Referenzen:

Bowes, S. M., Costello, T. H., Lee, C., McElroy-Heltzel, S., Davis, D. E., & Lilienfeld, S. O. (2022). Stepping outside the echo chamber: Is intellectual humility associated with less political myside bias?. Personality and Social Psychology Bulletin, 48(1), 150–164.

Bowes, S. M., Ringwood, A., & Tasimi, A. (2024). Is intellectual humility related to more accuracy and less overconfidence?. The Journal of Positive Psychology, 19(3), 538–553.

Bowes, S. M., & Tasimi, A. (2025). How intellectual humility relates to political and religious polarization. The Journal of Positive Psychology, 20(4), 569–581.

Fabio, R. A., & Suriano, R. (2025). Thinking with humility: Investigating the role of intellectual humility in critical reasoning performance. Personality and Individual Differences, 244, 113251.

Huynh, H. P., Stanley, S. K., Leviston, Z., & Lilley, M. K. (2025). Intellectual humility predicts trust in science and scientists and climate change skepticism. Personality and Individual Differences, 246, 113366.

Kotsogiannis, F., Spentza, I., & Nega, C. (2024). The effects of perspective taking on intellectual humility and its relationship to confirmation bias. In Proceedings of the Annual Meeting of the Cognitive Science Society (Vol. 46).

Krumrei-Mancuso, E. J. (2017). Intellectual humility and prosocial values: Direct and mediated effects. The Journal of Positive Psychology, 12(1), 13–28.

Porter, T., Elnakouri, A., Meyers, E. A., Shibayama, T., Jayawickreme, E., & Grossmann, I. (2022). Predictors and consequences of intellectual humility. Nature Reviews Psychology, 1(9), 524–536.

Prike, T., Holloway, J., & Ecker, U. K. (2024). Intellectual humility is associated with greater misinformation discernment and metacognitive insight but not response bias. Advances in Psychology, 2, e020433.

Shah, R. (2025). Exploring the suppression of intellectual humility in honor cultures. Bachelor thesis, purl.lib.fsu.edu.

Zmigrod, L., Zmigrod, S., Rentfrow, P. J., & Robbins, T. W. (2019). The psychological roots of intellectual humility: The role of intelligence and cognitive flexibility. Personality and Individual Differences, 141, 200–208.

Deutsch (Deutschland)

Deutsch (Deutschland)  English (United Kingdom)

English (United Kingdom)